广西小剧场越来越有“戏”

来源:火狐直播平台最新版 发布时间:2025-09-14 00:41:06

周末的南宁,小剧场演出遍地开花。内街小剧场里,脱口秀演出段子不断,观众笑得前仰后合;三街两巷历史街区的人民剧院内,轻喜剧《一碗老友粉》正在上演,邻里街坊的故事趣味盎然,成为游客了解南宁的一扇窗口;百益上河城的陆柒相声会馆,台上演员说学逗唱,曲艺魅力尽显……

近年来,小剧场成为本土演艺市场的新宠。如果将大剧院比作城市文化生态的主动脉,那四散分布的小剧场,就如毛细血管一般,以其细腻与灵动,滋养着这方水土,为观众提供一处独特的心灵栖息地。

小剧场之“小”,相对于大剧场的“大”而言:演出空间小,舞台小,座位少,演出时间短,设备简单。而这种“压缩”,也拉近了与观众的距离,更容易产生即时共鸣。

上个周末,南宁市民罗先生收到朋友的邀请,开启了他的第一次小剧场体验——走进三街两巷人民剧院看一场话剧。“观演的时候,我好像成为剧中的一员,经历着他们身上发生的故事。我能清楚地看到演员脸上的微表情,和不经意间的肢体动作,那泛红的眼眶、颤抖的双手,都深深打动了我。”

小剧场的场地面积不大,观众容量在百人左右,前排观众和演员的距离,仅一步之遥。但正是这种咫尺之间营造的沉浸感,让观众感受到了戏剧的魅力所在。在大中型剧场中,像“山顶票”这类远距离的观演座位,观众基本难以看清演员表演中的许多细节。而小剧场中,观众席紧贴着舞台,演员的喜怒哀乐能近距离传递给观众,从而能让观众与故事之间的情感纽带更快速地建立起来。

三层楼的实景场景营造出废弃工厂的氛围,戴上面具的观众跟随演员走动,有的观众还会被邀请参与剧情的推进,比如帮助演员领取柜子中的信件……提及数年前在南宁百益上河城一个小剧场内体验到的沉浸式戏剧,陆女士仍记忆犹新:“跟随不同的演员可以解锁不同的剧情线,观众不再只是被动地坐在台下观看故事,而是成为故事发展的一环。”

小剧场灵活的空间布局,打破了传统剧场的舞台界限。在这里,舞台与观众席融为一体,给演员的表演形式带来了更多的可能性。这种创新性、实验性的小剧场表演,恰恰就是最吸引观众的地方。

此外,在小剧场的爱好者之中,最近还兴起了一股“刷剧”潮流。他们会专程前往上海——国内小剧场市场发展最成熟的城市之一,连看数场演出,并将这样的行为称作“入沪连打”。“特种兵入沪2天看完4场剧”“沉浸式观剧4天11场”……社会化媒体上,他们不仅踊跃地分享自己的观剧体验,甚至还制作了看剧攻略、打卡地图,成为文化消费的新势力。

而对普通观众来说,观看小剧场演出,更多是源于社交需求的驱动。“我第一次接触小剧场,就是跟朋友在商场聚餐后,发现附近有小剧场演出正好可以打发餐后时光,所以买票进场。”市民李先生说。让他感到惊喜的是,小剧场观看的体验感远超于预期。当看剧与社交融为一体,小剧场不仅延长了观众的停留时间,也丰富了多元文化体验。

钟情小剧场演出的观众们,“入坑”缘由各不相同。不管他们是何原因被小剧场“圈粉”,观众对优质剧目作品的追求始终如一。一部优秀的小剧场演出,赋予观众的,远超沉浸的体验感与社交的乐趣,更能直达心灵,留下长久的回响。

投资成本低、剧目内容多样化、表现形式灵活的小剧场,反映到演艺市场上,表现为票价低、演出更亲民。打开内街小剧场的售票小程序能看到,目前正是红火的本土脱口秀团队——空心喜剧的一场演出,票价不到60元。这样的价格,大幅度的降低了观众的参与门槛,吸引更多人走进小剧场。

演出开始,主持人热场结束后,演员们轮番登台,向大家输出快乐。不同的演员会有不同的风格,有的段子看出来经过了演员的精心设计,将自己的生活故事融入表演,诙谐幽默;有的搞笑梗全靠演员现场即兴发挥,或是通过和观众的互动来达到效果。观众接下一波又一波包袱,一个半小时里,人人都能找到让自己放声大笑的理由。

仅仅是一个拉着红色丝绒幕布的简单舞台,不需要过多的灯光和舞美设计,这样低成本的小剧场演出,也为业余演员和新兴创作者提供了展示才华的机会,让更多人参与到艺术创作和表演中。同时,也给了他们更大的自由度和包容度。

空心喜剧的主理人赵无眠接触脱口秀已有两年多时间,先后在南宁四五家小剧场跑过演出。“我从小就是个很有表演欲的学生,有时候全班同学因为我的一句话而哄堂大笑,会让我觉得很有成就感。”赵无眠道出了自己最喜欢在小剧场里表演脱口秀的缘由。“在小剧场这样一个和观众近距离面对面的平台上,我能把自己曾经遇到的倒霉事儿,或是正在承受着的不积极的情绪加以创作,再一股脑地倒出来,大家感同身受,然后发笑,就好像我还坐在年少时的教室里,同学们亲密地坐在一起聊天、互动,这样的氛围感,是大剧院给不了的。”

正如赵无眠所说,小剧场没有把演员与观众分隔开来,这就从另一方面代表着,剧场不但缩短了观演之间的物理空间距离,同时也缩短了他们的心理空间距离,增强了演出的艺术魅力。而沉醉于这种艺术魅力之中的,不仅只是赵无眠这样的年轻人。一直以来,经验比较丰富的艺术家们也乐于把小剧场当作自己的“艺术试验田”。他们创作的小剧场作品,往往聚焦普通人的生活,反映他们的情感和思想,从而与观众建立起更深的情感联系。

最近正在三街两巷人民剧院演出的《一碗老友粉》,是一部适合小剧场的话剧作品。广西资深导演、演员杨建伟近年来创作的几部话剧作品,都在小剧场上演。在他看来,小剧场对演员的表演要求更高。“演员离观众很近,这就要求他们必用心用情地去表演,去互动,增强观众的观演沉浸感,加深观众对演出的兴趣和认可,才能得到观众给予的热烈反馈。”

不久前,在一次小剧场的演出结束后,杨建伟留意到,观众席的掌声经久不息。他特意往台下看去,发现其实在座的观众并不多,但因为距离近,传到台上的掌声格外地清晰,观众的反应也显得格外热烈。这个场景,至今仍在杨建伟的脑海中留存:“这就是我要的小剧场演出效果,在这里,我们不追求庞大的观众数量,不追求宏大的观演场景,小小的剧场里,观众跟演员同呼吸、共命运,那一刻,我们不分彼此,和戏剧融为一体。”

在小剧场“火”出圈的发展新趋势下,广西的许多团队正积极探索开辟“小而美”的演艺新空间,为小剧场的演出提供更多的可能性。常规剧院里的小面积演艺厅、老厂房里闲置的废旧空间、博物馆展厅的某一个角落,都被热爱这一文化的人们有意识地活化利用起来,摇身一变成为风格各异的小剧场。

“马鞍山顶浪涛响,朋友一曲九回肠……”在柳州文化艺术中心多功能剧场,传统山歌与现代音乐的混搭,令人耳目一新。演出热场时,演员会为台下观众递上一碗热乎乎的螺蛳粉,观众也会用柳州方言接梗互动。

这是柳州原创音乐互动轻喜剧《会发光的朋友》的演出现场。剧目出品方柳州艺术剧院拥有丰富的中大型剧目创作经验,此次在小剧场的“试水”,与以往的创作过程有许多不同之处。“就像‘螺蛳壳里做道场’,没办法使用华丽的舞美道具,大多依靠演员细节支撑。”柳州市艺术剧院艺术创作部主任冯斌说。

如何快速适应这一“从大到小”的转变?“小剧场其实特别像咱们生活里的小日子,没有大排场,但胜在贴心、有温度。”冯斌说,关键是要把“大心思”藏在“小细节”里——没有花架子,就靠真诚和巧思,把舞台变成大家都能坐进去聊聊天的地方。

培育小剧场市场,民营力量也在为之努力,南宁陆柒相声会馆班主吕遵强就是这里面的一员。谈及会馆取名“陆柒”的缘由,他说:“大家在周六、周日休息时,能来会馆听段相声、喝杯清茶,有个开怀一笑的地方。”

2019年,吕遵强做了一个决定,不再带着团队奔波于不同的小剧场之间,而是租下百益上河城的一栋建筑,打造固定的驻演小剧场。“给观众提供一个具有沉浸感的演艺空间,这很重要。”

走进南宁陆柒相声会馆,古香古色的装潢,数十张八仙桌与实木椅整齐排列,墙上有一句标语格外醒目——“喜欢相声,更喜欢这座城市的你。”“我的愿望是让热爱的曲艺事业在广西生根发芽,将曲艺小剧场不断做大做强。”吕遵强说。

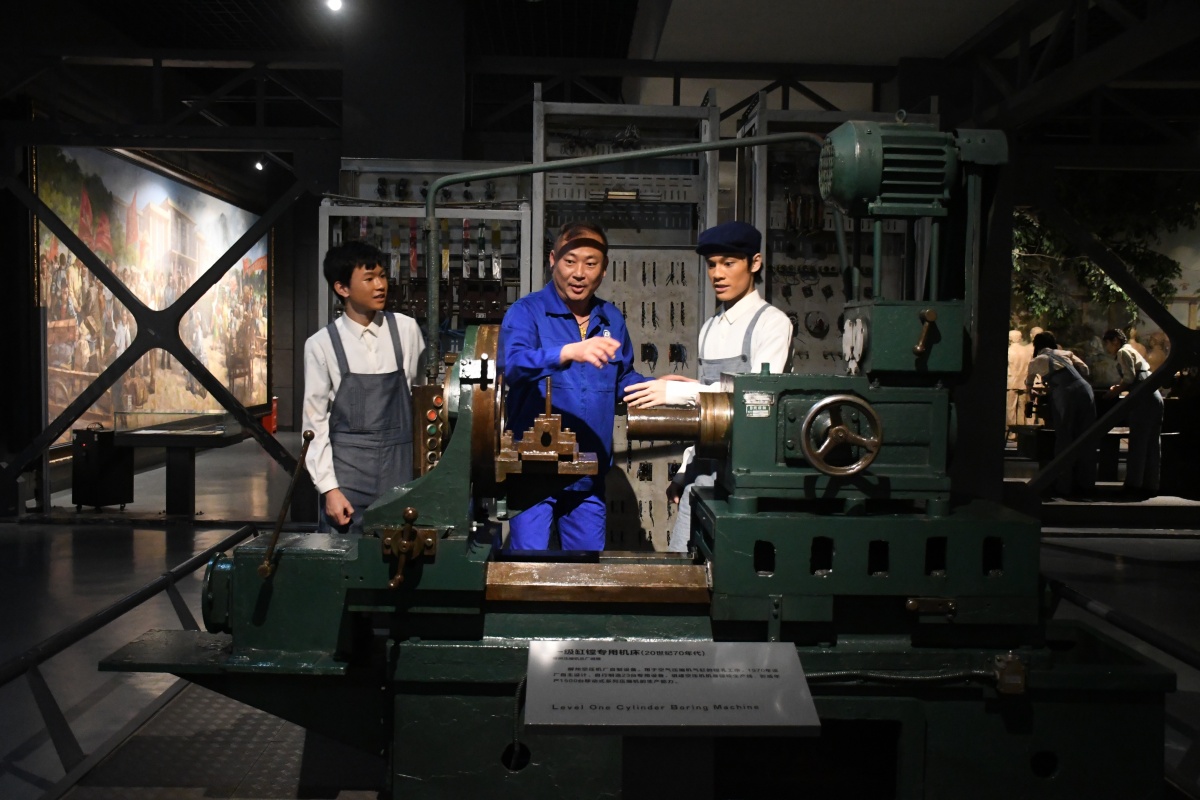

“有了它,我们柳州汽车工业将谱写新的篇章!”柳州工业博物馆内,演员们将红布一把揭下,高10米的双动压力机展现在现场观众面前。柳州工业博物馆创新性地将小剧场“搬”进了展览中,推出的沉浸式导览剧《工业国潮》,让观众在移步换景中穿越柳州百年工业历程,实现“展”与“演”的有机融合。

“作为一座展示工业文明的博物馆,我们积极履行工业文化阵地的职能,以多种方式不断激发博物馆的社会教育潜能。”柳州工业博物馆馆长董劲林说。除了专业的演艺剧场外,慢慢的变多的文化场馆也开始尝试与小剧场进行结合,借助戏剧的力量,赋予场馆新的文化活力。

当你漫步于城市中,不经意间走进小剧场,看了一场演出,从这个意义上来说,小剧场演出早已不是一个单纯的演艺行为,而是成为了城市文化生态中的一个重要组成部分。它不仅让城市文化空间焕发出独特的生机与魅力,更是以其承载的丰富精神内涵,成为城市文化多样性的有力补充。

今年年初,中国演出行业协会发布的《2024年全国演出市场简报》显示,小型戏剧、戏曲、音乐剧、音乐会、魔术等更多艺术类型的演出入驻城市新空间,以创新的表演形式和观演场景,丰富的沉浸式、互动式体验,赢得年轻消费者青睐。2024年,全国小剧场、演艺新空间演出首次突破20万场,与2023年同比增长13.21%,占演出总场次的45%……“小”慢慢的变成了整体演出市场的一大亮点。

以小剧场演出发展最为成熟的上海为例,在紧邻南京路步行街的亚洲大厦中,就有19个小剧场在经营。这些小剧场每周演出的场次在6~10场之间,这里也成为全国演出密度最高的大厦之一。而在上海大世界、第一百货等建筑中,也都分别有着数十个小剧场落户其中,持续上演着以沉浸式、环境式音乐剧为主的节目。

事实上,当前在小剧场领域,最有代表性的是两类演出。一是以上海亚洲大厦为代表的“沉浸式剧场”。这类演出通过引进版权,以较低的制作成本促成一部作品的多场次演出。包括现在很多脱口秀演出,也是在借助小剧场的低成本优势,力图形成良性的市场循环。

另一类演出则呈现出很强的实验性。如在乌镇戏剧节、阿那亚戏剧节上出现的小剧场演出,作品大都带有强烈的前卫意识。阿那亚戏剧节上,《海边的罗密欧与朱丽叶》凌晨3点在海边开始演出,随着日出而结束;乌镇戏剧节的《躺平2.0》,每场招募十多名观众,让他们在现场和演员共同完成演出。这些作品,更像是艺术家们对小剧场演出进行的艺术探索。

当我们把目光放回广西,显而易见,近年来,以轻喜剧、话剧、相声曲艺、脱口秀等为主要演出内容的小剧场,正在南宁、柳州等城市中,如雨后春笋般涌现。不少热爱小剧场演出的本土艺术工作者,努力推动着小剧场演出的发展步步向前。

“如果把大剧院里的演出,比作交响乐,磅礴气势能够震住观众,小剧场的演出就更像民谣弹奏,一把吉他、几句清唱,展现更多的是那些藏在生活褶皱里的真实感。一个是‘我给你看世界有多壮阔’,一个是‘我陪你看生活有多温柔’。”冯斌的一段比喻,为小剧场演出做了很好的注解。

杨建伟看得更长远些:“小剧场演出不单单是一个市场行为,从小剧场培养出来的艺术人才,总有一天会站在大剧院的演出舞台上。而小剧场演出培养出来的观众,也迟早会出现在别的类别文艺演出的观众席上。这是一个演艺生态的良性循环,只要我们明确了小剧场演出的功能定位,大力推动艺术创演,就能更好地培养出新生代的演员和全新的观众群体。”

在小剧场,观演关系、内容形式,甚至演艺市场中新兴的科学技术手段,都得到更为具体的呈现,也吸引了慢慢的变多的人走进剧场。当这些发生在老百姓身边的“短平快”小剧场演出,得以最大限度地发挥其文艺功能,丰富当代人的精神世界,小剧场释放开来的活力和潜力,正在八桂大地上展露勃勃生机。

18952473186

18952473186